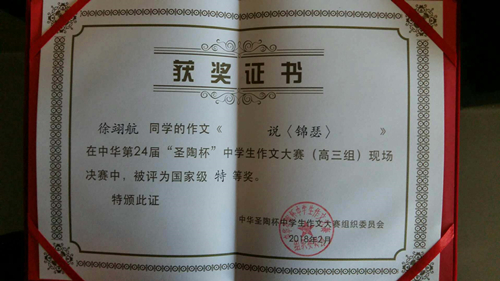

在18年高考又迎来重大突破的喜悦中,我校写作特色培养方面再传捷报。继去年2017届毕业生王睿同学(现就读于厦门大学文学院)获得第十七届新概念作文大赛一等奖之后,2018届高三(4)班的徐翊航同学,在紧张的高考备考中,参加了中华第24届“圣陶杯”中学生现场决赛,在几百名参赛选手中,脱颖而出,现场以一篇《说<锦瑟>》一举夺得大赛特等奖(全国仅两人),同时参赛的2018届三(7)班的傅佳礼同学也获得了全国二等奖的好成绩。徐翊航同学的文章在全国中文核心期刊《中学语文教学》(2018/04期)中发表。

(左起第五位是我校徐翊航同学)

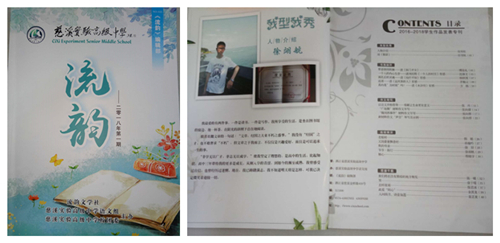

实验高级中学语文组在教育教学中形成了作文兴趣特长培养的特色,多次被评为中学学生创作培养基地。历年来,每年都有大量的学生在各级各类的作文竞赛中获奖(今年第20届语文报杯高一高二组作文竞赛中,获全国奖两人,省一、二、三等奖20人),语文组、校团委主办的校刊《流韵》杂志刊登的学生作文,在各省市各级各类专业报刊中纷纷发表,“流韵文学社”已成为我校学生展示写作才华,放飞梦想的重要阵地。在新高考改革日益突显语文学科的重要性的背景下,阅读、作文写作能力更是不可或缺的语文学习的双翼,实验高中语文组的老师们在不断地为在我校就读的喜爱文学的学子插上未来腾飞的双翼。

中华“圣陶杯”作文大赛介绍:

“圣陶杯”作文大赛于1992年由国家教育委员会(教育部前身)批准,迄今成功举办了24届。大赛秉承叶圣陶语文教学理念和教育思想,选题紧跟时代潮流,组织工作公正严密,赢得了广大师生的信赖和良好的社会声誉,现已成为最具权威性和影响力的国家级作文赛事之一。近年来,本大赛已列入复旦大学、上海财经大学、中国石油大学(北京)、中国政法大学、山东大学、贵州大学、中国传媒大学、中国海洋大学等多所学校自主选拔录取本科生招生计划。

2月3日,由叶圣陶研究会、民进中央教育委员会、《中学语文教学》编辑部 、开明出版社联合主办,云校大数据技术研究院承办的“中华第24届‘圣陶杯’中学生作文大赛高三组现场决赛”,在中国矿业大学(北京)举办开幕式。本次决赛是“圣陶杯”作文大赛首次组织现场角逐赛。叶圣陶研究会副会长、北京大学教授商金林,中国教育学会中学语文教学专业委员会原理事长、北京教育学院教授苏立康,中国教育学会中学语文教学专业委员会副秘书长,北京市教育学会语文教学研究会理事长李卫东,开明出版社社长陈滨滨,《中学语文教学》杂志主编、编审张蕾,云校大数据技术研究院院长陈正拜,开明出版社副社长马艳玲出席。

本次现场决赛旨在让学生们更好地展示即兴作文能力和创作才华,为拥有梦想的高三学子们创造获得高校自主招生的资格,提升选手们在高校自主招生中的录取几率。北京大学博士生导师、本次现场作文决赛评委会主任漆永祥教授首先对本次现场作文大赛做了总评,然后重点点评了两篇特等奖作文,其中之一就是我校徐翊航同学的《说〈锦瑟〉》。

附《说〈锦瑟〉》原文:

说《锦瑟》

2018届高三4班 徐翊航

圣陶杯现场作文大赛全国特等奖

此文发表于《中学语文教学》2018.4

古诗最打动人的地方,就是主旨的多义性。正所谓“一千个读者,就有一千个林黛玉”,凡是文学作品,事实上都可以有许多种不同的解读方式。古诗更是如此。诗在表达情感、抒发感悟时往往更为含蓄。因此,一首诗的主旨通常可以有很多种解释。如何解读诗的主旨,是一个很值得探讨的问题。

李义山的诗,也许更容易使人难得其解。一篇《锦瑟》究竟是何意,历代读者都进行过探讨,或说是咏物诗,或说是爱情诗;或以为怀人,或以为伤己。就我看来,写物写人都不是《锦瑟》的中心,全诗的中心在于写己。

说《锦瑟》是咏物诗固然不假,诗题原就是所咏的对象,然而所谓“咏物诗”,本就不是为了“咏物”而作,必然是借此物喻人喻事。白居易云,“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,若无事可著,也就没有作诗的必要了。诗人之所以咏物,是要借物本身来反映物外之意。罗隐咏蜂,是借“为谁辛苦为谁甜”讽刺那些不劳而获的官员,而非感叹蜜蜂。《红楼梦》中薛宝钗咏絮,也是借“好风凭借力,送我上青云”抒发自己的理想,而非只写柳絮。同样,李商隐在《锦瑟》中咏叹这件乐器,很可能也有所寄托。诗一开头的“锦瑟无端五十弦,一弦一柱思华年”,已明确说明诗人写锦瑟是为“思华年”,可见写物并非全诗中心。

那么诗人所思的“华年”,究竟有哪些事呢?仅仅从诗的内容上看,人们很容易联想到爱情。尾联中“此情可待成追忆”中的“情”字给人带来的第一反应就是,这是不是一首爱情诗呢?这或许是一种人的本能——历代的诗人和读者都喜欢追求“爱情”这一神秘的情感。对于读者来说,很多诗都可以当作情诗来解读。“执子之手,与子偕老”本出自战争诗《击鼓》,可历代的人都相信它说的就是爱情。对于诗人来说,许多情感可以假托爱情来表达。“袅袅兮于怀,望美人兮天一方”中的“美人”常常在诗文中出现,不是为了表现一段真正的感情,而是为了借“美人”来表达对君主的思念或是对自己志向的追求。诗中不乏爱情,甚至可以说诗与爱情紧密相连,可其作用却绝不仅仅是展现爱情的伟大。《锦瑟》可以是爱情诗,但如果仅以“情诗”来定义《锦瑟》,未免庸俗浅薄,无法体现出《锦瑟》一诗的独特价值了。王国维将晏珠的“望尽天涯路”、柳永的“为伊消得人憔悴”和辛弃疾的“那人却在灯火阑珊处”并为人生学习的三大境界,这些“情诗”在爱情之外的价值便得以体现。在“此情可待成追忆,只是当时已惘然”中,我们也一定可以读出超越爱情的永恒价值,因此爱情也不是全诗中心。

由此可见,要想深入地探究《锦瑟》的内涵,仅仅从诗的题目和内容上看是不够的。要想读其诗,首先必须知其人。为了真正挖掘出《锦瑟》的“此情”,我们应先从李商隐其人入手。《锦瑟》一诗创作于李商隐晚年,而诗人在中年时遭遇丧妻。于是便有人提出,《锦瑟》是否也像苏轼的《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》那样,是一首思念亡妻的怀人之作呢?我觉得这一说法有一定的道理,因为诗中有多处暗示与之吻合。颔联中的庄生,本就有亡妻的经历;杜鹃,则常被用作怀人的意象。颈联中更是用了南海鲛人泣泪成珠的典故,解释为思念亡妻十分妥当。《锦瑟》之中很可能是有着对亡妻之情的流露的。但即便这样,我想作者之情也不止于此。庄生虽然亡妻,可是他在妻子去世之后鼓盆而歌,因为他已经看淡生死。作者在诗中也有此意。他对妻子的追忆,更多是一种像庄子那样旷达而超脱的情感。虽有“追忆”,偏偏前面又加了“可待”二字。“可待”就是“岂待”之意。再进一步来说,“追忆”之事只怕除此之外也还另有其他。若仅仅是亡妻之情,为何“当时已惘然”?“当时”如果是妻子未故之时,那么娇妻犹在,床被尚温,自然也无须“惘然”了。作者真正追忆的事,应是他在“当时”就已经预见到的事,不会是丧妻那么简单。

这些事一定是作者的人生经历。诗开头所说的“华年”正是作者感念的岁月年华。这些年华之中,有妻子,也有家国。有细腻的感情,也有远大的志向,那些在“牛李党争”中一直没有机会实现的志向。作者用了大量的神话传说,借锦瑟的美妙音乐,将自己人生中这一个个精彩动人的瞬间交织在一起,组成了这幅梦幻的画卷。“此情”,是作者人生中各种感情的集合;“当时”,也是作者人生中各个时刻的集合。作者在诗中写物写人,最终都是为了写己。他借锦瑟的“一弦一柱”,回忆了自己一生之中的重要历程,并由此发出了感慨:许多事不必等到现在才去追忆,在当时就应当好好把握,不应“惘然”。

好在诗的解读总是多角度的,一千个读者可能也会有一千个李商隐。无论《锦瑟》是写物写人还是写己,读者读诗,都能够从中读出滋味。这才是《锦瑟》一诗最成功之处。

徐翊航同学平时爱好古诗词,喜欢古代文学,积累了大量的古诗词素材,平时课堂上经常能对古诗词展开深入的解读,具有极强的古文化素养,熟练到能信手拈来而毫无凝涩之感;本文在短短的两三个小时内就李商隐的《锦瑟》就能展开如此深刻的解读,没有平时的思考是无法做到的。可贵之处还在于,作者的语言流畅,文笔细腻,为本文的思想和情感的表达增色不少。语文即生活,语文学习并不仅仅局限于教材、书本,更要学会关注生活,体验生活,思考生活。思想源于思考,思考与阅读密不可分,所以,学会阅读,是每个人一生的事。(语文老师刘相勇评语)